こんにちはエネフィのおじいちゃんじゃよ。

日本列島は今までも各地で地震が数多く発生していたんじゃが、2024年は特に多く感じるのう。

今でも能登地方の被災地では大変な思いをされている方が多く、少しでも復興が進むことを祈るばかりじゃ。

日頃から地震に対して備えておくことを忘れないようにしないといけないのう。

今日は、これまでも何回も伝えてきたんじゃが改めて地震が起きた時に取る行動についてお伝えしようかのう。

- マグニチュード 6.6の地震 豊後水道地震発生(愛媛県)

- 地震が起きた時にとるべき行動~屋内~

- 地震が起きた時にとるべき行動~人が大勢いる施設(大規模店舗などの集客施設)にいるとき~

- 地震が起きた時にとるべき行動~エレベーターに乗っているとき~

- 地震が起きた時にとるべき行動~屋外にいるとき~

- 地震が起きた時にとるべき行動~山やがけ付近にいるとき~

- 地震が起きた時にとるべき行動~鉄道・バスに乗っているとき~

- 地震が起きた時にとるべき行動~自動車運転中~

- 【地震に対する10の備え】

- ①家具類の転倒・落下・移動防止対策

- ②けがの防止対策

- ③家屋・塀の強度を確認しておく

- ④消火の備え

- ⑤火災発生の早期発見と防止対策

- ⑥非常用品を備える

- ⑦家族で避難場所や避難経路を確認しておく

- ⑧地域の危険性を把握しておく

- ⑨防災知識を身につけておく

- ⑩防災行動力を高めておく

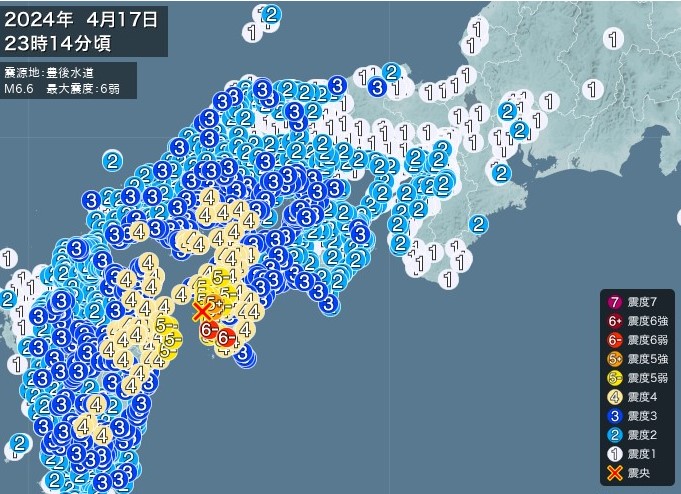

マグニチュード 6.6の地震 豊後水道地震発生(愛媛県)

ここ最近で大きな地震と言えば愛媛県で起きた地震じゃのう。

この地震発生時の様子を知り合いから聞いたからお伝えしよう。

地震発生日時:2024年04月17日 23時14分頃

地震発生時:一戸建ての家の2階でパソコン作業中

当時の状況:

「地震が来る前って来るってわかるって聞いたことがあるけど、本当に地響きみたいな音がごごごごごーと聞こえてきて一気に縦揺れが来た。

一番初めに取った行動は、近くにある天井ぐらいまである書棚を抑えたこと。

多少揺れがおさまってからは、2階から1階に下がり玄関の扉を開ける。そして、なぜかトイレの扉も開ける。

その後、ガスの元栓を閉める。

その行動までは無意識だったとの事。

揺れが収まって数秒の間にその全ての行動をとったようじゃ。そして、その友人はお酒をのんだ後じゃったようじゃがとっさの行動をとった様子じゃのう。

その後、隣の寝室で寝ていた母親が「すごい揺れたよね。」と目をこすりながら起きてきたとの事。

さぁ、この行動はどうだったか振り返ってみよう。

地震が起きた時にとるべき行動~屋内~

- 家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる

- 慌てて外に飛び出さない

- 料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末、火元から離れているときは無理に火を消しに行かない

- 扉を開けて避難路を確保する

地震が起きた時にとるべき行動~人が大勢いる施設(大規模店舗などの集客施設)にいるとき~

- 慌てずに施設の係員や従業員などの指示に従う

- 従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとる

- 吊り下がっている照明などの下から退避する

- 慌てて出口や階段に殺到しない

地震が起きた時にとるべき行動~エレベーターに乗っているとき~

・最寄りの階で停止させて、すぐに降りる

地震が起きた時にとるべき行動~屋外にいるとき~

- ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒などに注意し、これらのそばから離れる

- ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下に注意して、建物から離れる

地震が起きた時にとるべき行動~山やがけ付近にいるとき~

・落石やがけ崩れに注意し、できるだけその場から離れる

地震が起きた時にとるべき行動~鉄道・バスに乗っているとき~

・つり革や手すりにしっかりつかまる

地震が起きた時にとるべき行動~自動車運転中~

- 後続の運転手が緊急地震速報を聞いているとは限らないため、自動車運転中は、慌てて急ハンドルや急ブレーキをかけず緩やかに速度を落とす

- ハザードランプを点灯して周りの車に注意を促し、道路の左側に停止する

参照元:政府広報オンライン

【地震に対する10の備え】

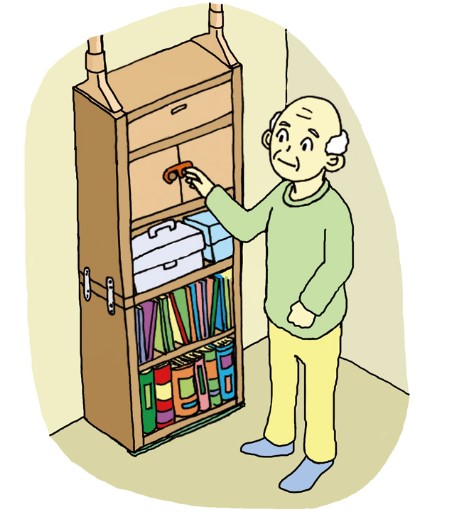

①家具類の転倒・落下・移動防止対策

- 転倒防止金具などで固定し、倒れにくくしておく。

- サイドボード、食器戸棚、窓などのガラスが飛散しないようにしておく。

- 本棚や茶ダンスなどは、重い物を下の方に収納し、重心を低くする。

- 棚やタンスなどの高いところに危険な物を戴せて置かない。

- 食器棚などに収納されているガラス製品(ビン類など)が転倒したり、すべり出さないようにしておく。

- 二段重ねの家具類は、上下を平型金具などで固定する。

- 柱、壁体に固定する場合は、L型金具とモクネジで家具の上部を固定する。

- ガラスには、ガラス飛散防止フィルムを張る。

- 吊り戸棚などの開き扉は、掛金などにより扉が開かないようにする。

- 食器棚のガラス製品(ビン類など)が、転倒したりすべり出さないよう防止枠を設ける。

②けがの防止対策

- 食器棚や窓ガラスなどには、ガラスの 飛散防止措置をしておく。

- 停電に備えて懐中電灯をすぐに使える 場所に置いておく。

- 散乱物でケガをしないようにスリッパやスニーカーなどを身近に準備しておく。

③家屋・塀の強度を確認しておく

- 家屋の耐震診断を受け、必要な補強をしておく。

- ブロックやコンクリートなどの塀は、倒れないよう補強しておく。

④消火の備え

火災の発生に備えて消火器の準備や風呂の水のくみ置き(溺れ防止のため子どもだけで浴室に入れないようにする)をしておく。

⑤火災発生の早期発見と防止対策

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しておく。

- 普段使用しない電気器具は、差込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 電気に起因する火災の発生を抑制するため、感震ブレーカー(分電盤型)などの防災機器を設置しておく。

⑥非常用品を備える

- 非常用品は、置く場所を決めて準備しておく。

- 冬の寒さなど、季節を考慮した用品を備えておく。

- 車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるものの活用を考えておく。

- スマートフォンの予備バッテリー(PSE マーク付)など、必要な電源を確保しておく。

⑦家族で避難場所や避難経路を確認しておく

- 地震が発生した時の出火防止や初期消火など、家族の役割分担を決めておく。

- 外出中に家族が帰宅困難になったり、 離れ離れになった場合の安否確認の方法や集合場所を決めておく。

- 家族で避難場所や避難経路を確認しておく。

- 台風等の風水害が同時期に発生した場合を想定しておく。

- 普段のつき合いを大切にするなど、隣り近所との協力体制を話し合っておく。

⑧地域の危険性を把握しておく

- 自治体の防災マップ等で、自分の住む地域の地域危険度を確認しておく。

- 自宅や学校、職場周辺を実際に歩き、災害時の危険箇所や役立つ施設を把握し、自分用の防災マップを作っておく。

⑨防災知識を身につけておく

- 新聞、テレビ、ラジオやインターネットなどから、防災に関する情報を収集し、知識を身につけておく。

- 消防署などが実施する講演会や座談会に参加し、過去の地震の教訓を学んでおく。

- 大きな地震の後に同程度の地震が発生する可能性があることを理解しておく。

⑩防災行動力を高めておく

日頃から防災訓練に参加して、身体防護、出火防止、初期消火、救出、応急救護、通報連絡、避難要領などを身につけておく。

まずは出来ることからやってみてはどうじゃ。

過去の防災に関する記事も確認しておくとよいぞ

家具固定は今のうちからやっておこう!

こちらの過去の動画をチェックじゃぞ

自分の身は自分で守ることが大切なんじゃな。

みんなで知恵を絞って災害から自分や自分の大切な人を守っていこう。